Mond

Unser Mond ist das uns am nächsten stehende Gestirn. Sein Einfluß auf die Erde und ihre Menschen beginnt bei frühen Kalendersystemen welche die Zeit mit Hilfe von periodischen Mondereignissen (seiner Phase oder seinem ersten sichtbaren Auf- bzw. Untergang (Neu bzw. Altlicht)) unterteilten. Seltene und beeindruckende Ereignisse wie das Verfinstern der Sonne durch den Mond können zur Datierung historischer Ereignisse herangezogen werden. Teilweise haben diese Sonnenfinsternisse dort, wo ihre Ursache göttlichen Kräften zugeschrieben wurden, auch die Geschichte beeinflußt. Für den christlichen Glauben ist der erste Vollmond im Frühling bis heute wichtig, da am darauffolgenden Sonntag "per definitionem" Oster-Sonntag ist. Die Bestimmung des Datums dieses Sonntags ist für den gesamten christlichen Festtagskalender von hoher Wichtigkeit. Der bekannte Mathematiker C. F. Gauß hat sich damit beschäftigt und die berühmte Gauß'sche Osterregel aufgestellt, die im kirchlichen Festkalender bis heute nicht verwendet wird.

Der gravitative Einfluß des Mondes verursacht die Gezeiten auf der Erde und stabilisiert ihre Rotationsachse. Es wird angenommen, daß der Mond als "kosmischer Staubsauger" die Menge der Gesteinsbrocken in der Erdbahn reduziert hat und somit den einen oder anderen (für das beginnende Leben) verherenden Einschlag auf die Erde verhindert hat. Seine (im Vergleich zur Mondvorderseite) extreme Kraterdichte auf seiner Rückseite könnte ein Indiz hierfür sein. Auf der Mondrückseite findet man mit einer einzigen Ausnahme (Mare Moscoviense) anstatt der Mare nur vereinzelte kreisförmige Depressionen.

Der Mond besitzt eine gebundene Rotation, das heißt er zeigt der Erde fast immer die selben Oberflächendetails. Die vorhandenen Schwankungen die uns erlauben über den nördlichen, südlichen, östlichen und westlichen Rand der normalerweise bei "exakt" gebundener Rotation sichtbaren Mondscheibe zu sehen nennt man Libration (in (Selenographischer-) Länge (Ost, West) und in (Selenographischer-) Breite (Nord, Süd)). Die Tatsache, daß die Mondkruste auf der erdabgewandten Seite um bis zu 70 km dicker ist als auf der Vorderseite läßt vermuten, daß der Mond schon sehr lange gebunden rotiert.

Seine Umlaufbahn ist um ca. 5° gegen die Ekliptik geneigt. Er kann also jeweils bis zu 5° nördlich oder südlich der Ekliptik stehen. Die von der Erde aus sichtbare scheinbare Mondbahn Schwankt zwischen diesen beiden Extremata (± 5°) in einem etwa 18 Jährigen Zyklus.

Die Mondoberfläche, zusammen mit den meisten Strukturen (Krater, Gebirge, Rillen, Mare ...) stammt aus der Zeit seiner Verfestigung vor etwa 4.5 Milliarden Jahre. Seine fehlende Atmosphäre zusammen mit seiner heutigen tektonischen Inaktivität erklärt warum auf dem Mond so alte erhaltene Strukturen zu finden sind. Die Mondoberfläche besteht aus Anorthosit-Pyroxen Gesteinstrümmern (Hochländer) und mit Basalten (und Ca Mg Fe Silikaten) gefüllte Becken (Mare) die sich in ihrer Helligkeit von den Hochländern unterscheiden. Der Mond zeigt zwar keine tektonische Aktivität, es wurden aber Mondbeben und bei einigen Kratern (z.B. Alphonsus) Ausgasungsphänomene (Transition Lunar Phenomena) beobachtet, deren Ursache aber noch unbekannt ist. Die (natürlichen) Mondbeben entstehen durch Gezeitenkräfte im Erde Mond System in einer Tiefe von 600-950 km mit der Stärke 2 auf der Richter-Skala. Die Kompressionswellen bewegen sich dabei mit einer Geschwindigkeit von 100-900 m/sek (je nach Änderung der 1-4 km mächtigen Regolith-Kruste).

Es gibt seit etwa 3 Milliarden Jahre keine vulkanische Tätigkeit mehr auf dem Mond.

Der Temperaturunterschied auf der Oberfläche zwischen Tag und Nacht beträgt 130°C. Dadurch kann es zu Errosion des Oberflächengesteins kommen.

Bei Finsternissen aufgenommene Infrarotaufnahmen der Mondoberfläche zeigen heiße Gebiete (hot-spots) bei den Kratern Tycho und Arsitarchus.

Innerer Aufbau des Mondes (nach (2)):

| Tiefe [km] | Zusammensetzung |

| 20-60 | Anortho chrositisches Gabro (gebrochenes Tiefengestein) |

| 60-150 | Pyroxen, Olivin |

| 150-1000 starre Lithosphäre | Olivin, bis etwa 900 km Tiefe fest, darunter teilweise geschmolzen |

(2) ... Prof. M. G. Firmeis, Pers. Mit., Sk.: Physik des Sonnensytems II (1997)

Der Kern des Mondes könnte aus einem Gebiet aus festem Eisen (unwahrscheinlich) oder geschmolzenen Eisensulfit mit einem Durchmesser von etwa 300-400 km bestehen.

Der Mond besitzt kein Magnetfeld, es wurde jedoch über 3 Milliarden Jahre altes Gestein mit einem Magnetfeld bis zu 300 nT gefunden (z.B. Van der Graff Formation). Der Mond besaß also vermutlich in seiner Frühphase einen flüssigen Kern welcher ein Dipolfeld und somit magnetisches Gestein erzeugt hat.

Auf dem Mond finden sich wie auf der Erde und dem Mars sogenannte Mas-cons, Gebiete mit Graviations-Anomalien (z.B. Grimaldi-Ebene und in Mare). Diese werden durch dichtes Material in tiefen Schichten des Mantels erzeugt. Ursache dieser Verdichtung könnten hohe Kompressionskräfte hervorgerufen durch Impakte sein.

Es gibt zur Entstehung des Mondes verschiedene Theorien von denen aber keine alle Befunde aus Gesteinsuntersuchungen und himmelsmechanischen Überlegungen vereinen können:

a) Einfang eines Körpers aus dem Sonnensystem: Das ähnliche Isotopenverhältnis von Sauerstoff bei Mond und Erde paßt nicht zu dieser Theorie. Es ist auch himmelsmechanisch nur unter ganz besonderen Umständen möglich, daß ein zum Zentralkörper so großer Körper wie unser Mond eingefangen wird. Für die Monde der Gasriesen und des Mars ist diese Theorie die wahrscheinlichste - für den Erdmond die unwahrscheinlichste.

b) Abspaltung aus der Erde: Diese Theorie wird aus dynamischen Überlegungen angezweifelt, jedoch kann die dem Erdgestein ähnliche Zusammesetzung des Mondgesteins und dessen niedriger Eisenanteil mit dieser Theorie erklärt werden. Nach der Fraktion der Proto-Erde in einen eisenreichen Kern und einen silikatreichen Mantel könnte Mantelmaterial durch Einschläge oder dem nahen Vorübergang eines Mars-großen Planetesimals ausgeworfen worden sein. Dieses verstreute Material hat sich dann vielleicht zum Mond verdichtet. Die heutige Entfernung zur Erde hat der Mond dann durch Gezeitenreibung und wegen der Erhaltung des Drehimpulses eingenommen (der Mond entfernt sich noch heute um etwa 3 cm pro Jahr von der Erde).

c) Enstehung zusammen mit der Erde: Gegen diese Theorie spricht die unterschiedliche Dichte von Erde und Mond. Der Eisenanteil des Mondes ist im Verhältnis deutlich niedriger als der Gehalt der Erde.

Physische Daten:

| Masse [kg] | 7.3483 × 1025 |

| Durchmesser [km] | 3474.8 |

| Mittlere Dichte [kg/m3] | 3341 |

| Schwerebeschleunigung an der Oberfläche [cm/s2] | 162.2 |

| Fluchtgeschwindigkeit am Äquator [m/sec] | 2380 |

| Rotatiosperiode | synchron |

| Siderische Umlaufperiode (Stern-Stern) [Tage] | 27.321661(1) |

| Tropische Umlaufperiode (Frühlingspunkt-Frühlingspunkt) [Tage] | 27.32158(1) |

| Synodische Umlaufperiode (Neumond-Neumond) [Tage] | 29.53059(1) |

| Anomalistische Umlaufperiode (Perigäum-Perigäum) [Tage] | 27.55455(1) |

| Drakonitische Umlaufperiode (Knoten-Knoten) [Tage] | 27.21222(1) |

| Nutationsperiode (Umlaufzeit der Mondbahnknoten) [Tropische Jahre] | 18.6134(1) |

| Umlauf der Apsidenlinie [Tropische Jahre] | 8.8479(1) |

| Inklination [°] (Bahnebene gegen Ekliptik) | 5.14528(1) |

| Exzentrizität | 0.05490049 |

| Mittlere Oberflächentemperatur [°C] | -153 bis 107 |

| Albedo | 0.067(1) |

(1) ... J. Herrmann, Das Weltall in Zahlen, Kosmos Verlag 1986

Mythologie:

| Griechisch: | Selhnh | Transliteration: | Selênê | Übersetzung: | Mond |

| Anderer Name: | Mhnh | Transliteration: | Mênê | Übersetzung: | Mond |

Selene ist die Göttin des Mondes. Sie wird reitend mit einer Mondsichel über ihren Haupt, oder in einem von geflügelten Pferden gezogenen Streitwagen dargestellt.

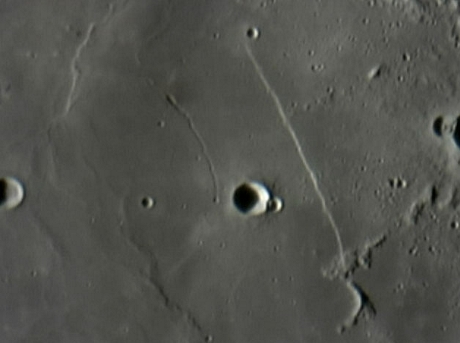

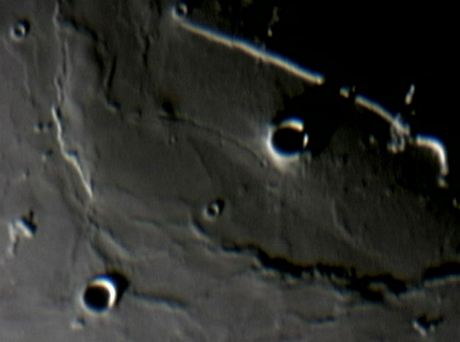

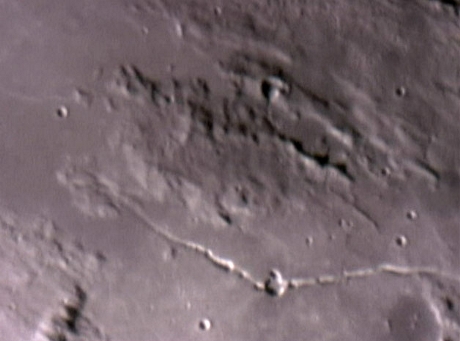

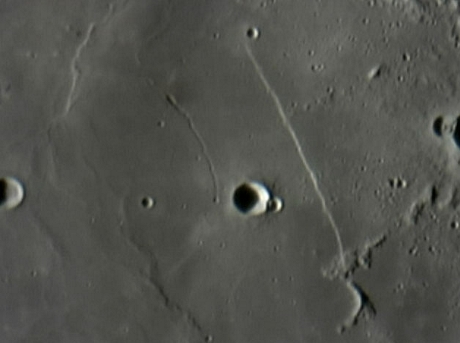

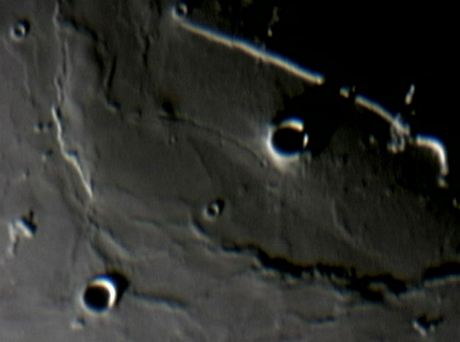

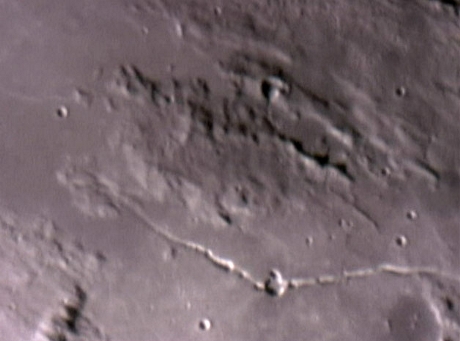

Aufnahmen (klick to enlarge):

|

|

|

|

|

|

|