Jupiter

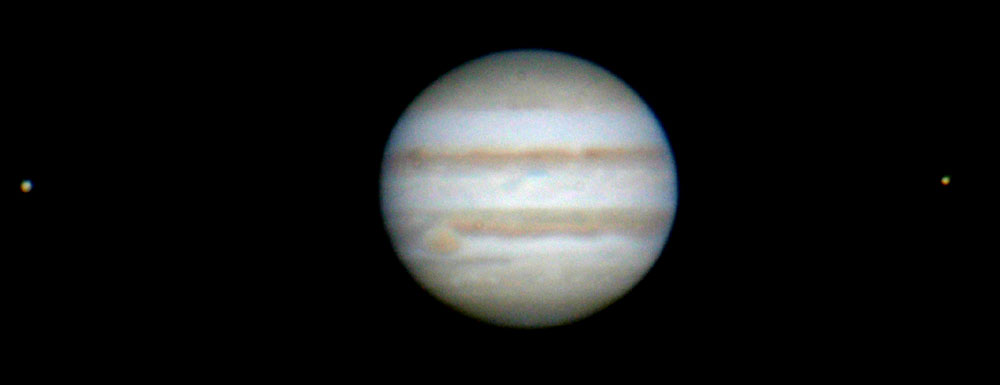

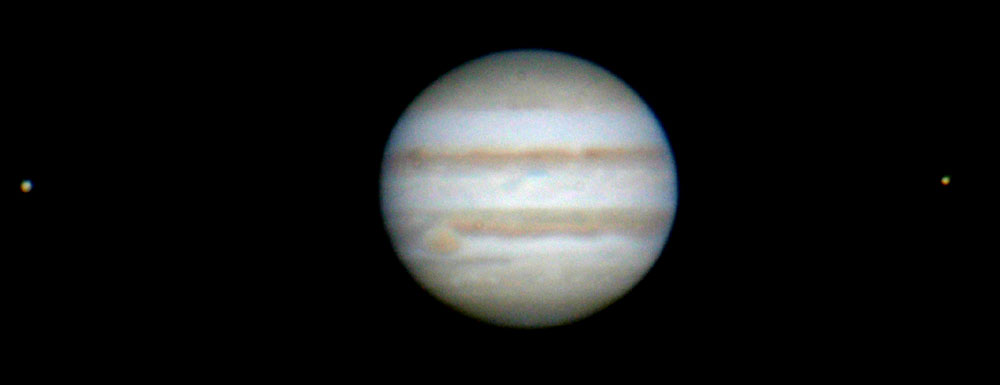

Jupiter unterscheidet sich grundlegend von den Planeten des inneren Sonnensystems. Seine Masse (etwa 0.1% der Sonnenmasse) ist größer als die aller anderen Planeten zusammen. Sein Drehimpuls beträgt 61% des Gesammtdrehimpulses des Sonnensystems. Jupiter besitzt eine stark strukturierte Wasserstoff-Helium Atmosphäre (mit einem geringeren Anteil von NH3 und CH4) welche durch seine hohe Gravitation (sowie bei den anderen Gasplaneten) nicht entweichen kann. Seine Atmosphäre wird durch starke Ost-West Winde in Bändern aufgeteilt. Die Rotationsperiode ist für jedes Band verschieden und beträgt für das Äquatorband 9h55m30s. Diese schnelle Rotation erklärt die deutlich erkennbare Applattung des Planeten.

Die bekannteste Erscheinung der Jupiteratmosphäre ist der Große Rote Fleck, ein stabiler Wirbelsturm von 48000 km Durchmesser der schon seit 1664 beobachtet wird. Viele kleine Stürme, schnell veränderliche Strukturen in den Wolkenbändern und die Energiebilanz des Planeten (er gibt über zwei mal mehr Engergie in Form von Infrarotstrahlung ab, als er von der Sonne erhält) zeugen von der großen Dynamik und dem komplexen Vorgängen innerhalb der Jupiteratmosphäre.

Jupiter besitzt ein stark ausgeprägtes Magnetfeld welches durch die Bewegung von elektrisch-leitender Materie im inneren des Planeten erzeugt wird. Die Magnetosphäre ist 1000 mal größer als die der Erde bei der 20000 fachen Erd-Magnetfeldstärke. Ausläufer des Magnetfeldes reichen (vom Sonnenwind verformt) bis Saturn. Des weiteren besitzt der Gasplanet einen Strahlungsgürtel mit hochenergetischen Teilchen extremer Dichte (durch sein starkes Magnetfeld) und eine scheibenförmige Plasmawolke in der äußeren Magnetosphäre. Die Ionen der Plasmawolke werden durch Vulkanausbrüche auf Io gespeist. Die Umlaufzeit von Io ist verschieden zu der (mit der Planetenrotation gekoppelten) Rotation des Magnetfeldes, deshalb entstand eine scheibenförmige Verteilung der Ionen von Io (die scheibenförmige Plasmawolke).

Jupiter besitzt 52 natürliche Satelliten (Stand 2003) von denen die bekanntesten die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymed und Callisto sind. Sie wurden am 7. Jänner 1610 in Padua von Galileo Galilei entdeckt. Die Durchmesser dieser Monde ist vergleichbar mit dem des Erdmondes. Die äußeren kleineren Monde sind höchstwahrscheinlich eingefangene Asteroiden.

Io ist starken Gezeiten- und Bahnstörungen durch Jupiter, Europa und Ganymed ausgesetzt. Die Gezeitenstörungen verformen dem Mond periodisch mit einer Amplitude von bis zu 100 Metern, heizen ihn dadurch ständig auf und begründen somit einen sehr aktiven Vulkanismus. Seine Oberfläche ist von stark erhitztem Schwefel gelblich-rot gefärbt. Io rotiert gebunden und erzeugt dabei ein Magnetfeld. Er besitzt eine dünne Schwefeldioxydatmosphäre. Io wird durch seine Bewegung durch Jupiters Magnetfeldlinien mit bis zu 400000 Volt aufgeladen. Der damit einhergehende Strom von bis zu 3 Millionen Ampere entläd sich entlang der Magnetfeldlinien in Form von Blitzen in die Jupiteratmosphäre.

Europa ist von einer dicken mit Rillen durchzogenen Eisschicht umgeben. Im Unterschied zu Callisto und Ganymed besitzt er keine Krater. Man vermutet, daß durch Gezeitenkräfte genug Wärme erzeugt wird damit sich ein flüssigen Ozean von bis zu 50 km tiefe unter einer etwa 5 km dicken Oberflächen-Eisschicht halten kann.

Ganymed ist mit 5262 km Durchmesser der größte Mond des Sonnensystems. Er besteht vermutlich aus einem festem Kern (50% des Durchmessers) umgeben von einer Eis-Silikatschicht. Auf Ganymedes Oberfläche findet man ein Eis-Gestein Gemisch. An manchen (wahrscheinlich älteren) Stellen ist sie dunkel und von Kratern übersäht; an anderen Stellen heller und von lange Furchen (tausende km) und Gräben überzogen. Er besitzt keine Atmosphäre aber ein eigenes Magnetfeld.

Callisto ist von einer dicken Eisschicht umgeben unter der es vermutlich flüssiges Wasser gibt. Er ist der zweitgrößte Jupitermond mit einem Radius von 2403 km. Callisto ist damit etwa so groß wie Merkur. So wie Merkur ist seine alte Oberfläche (4 Milliarden Jahre) dicht mit Kratern bedeckt. Es finden sich aber keine größere Erhebungen auf Callistos Oberfläche. Seine geringe Dichte läßt darauf schließen, daß er zu etwa aus gleichen Teil aus Eis und Gestein besteht. Callisto besitzt eine dünne Kohlendioxyd Atmosphäre.

Durch die geringe Neigung der Bahnen der Galileischen Monde zur Ekliptik kann man von der Erde aus regelmäßig beobachten wie die Monde Schatten auf die Jupiteratmosphäre werfen (Schattendurchgänge), wie Monde vom Jupiter bedeckt werden (Bedeckungen), wie Monde in den Jupiterschatten eintreten (Verfinsterungen), oder nur vor der Jupiterscheibe vorbeiziehen (Durchgänge) - der Mondschatten verfehlt in diesem Fall Jupiter (der Schatten des Neumondes trifft auch nicht jeden Monat die Erde - sonst müßte es ja jeden Monat irgendwo auf der Erde eine Sonnenfinsternis geben).

Bei einem Schattendurchgang würde ein Beobachter auf Jupiter eine Sonnenfinsternis (partiell oder total - je nach seinem Standort) sehen, und bei der Verfinsterung eine Mondfinsternis (für alle Orte auf dem Planeten von denen der Mond zu sehen ist). Die Jupitermonde verfärben sich aber nicht da der Schatten des Jupiters zum Durchmesser aller Monde so groß ist, daß (anders wie bei er Erde) kein Streulicht den Mond treffen kann.

Bedeckungen haben auf einem Beobachter auf (je)der Planetenoberfläche keine Bedeutung.

Da es nur sehr selten vorkommt, daß Jupiter, einer seiner Monde, die Erde und die Sonne auf einer Linie stehen tretten Schattendurchgänge meist nur in Verbindung mit "reinen" Durchgangen (vor oder nach dem Schattendurchgang) auf. Eine Voraussetzung, daß solch eine Konstellation eintritt ist, daß sich die Erde in der Ebene z.B. der Galileischen Monde befindet. Dies geschieht etwa alle 6 Jahre. Dann können für einige Monate Verfinsterungen und Bedeckungen zwischen Monden beobachtet werden.

Neben den Monden gehören auch noch andere kleinere Körper zum Jupiter System. Diese Objekte nennt man Trojaner; sie befinden sich in den Lagrangschen Punkten L4 oder L5 welche von der Sonne aus gesehen den Jupiter um 60° voraus bzw. 60° nacheilen. Bahnen im Bereich dieser Punkte sind besonders stabil. Es gibt noch weitere Lagrangsche Punkte L1, L2 und L3; dort kann sich jedoch kein Körper für längere Zeit aufhalten. In den Punkten L4 und L5 wirken sich Störungen anderer Himmelkörper besonders schwach auf die Bahn eines Körpers aus, in den Punkten L1, L2 und L3 besonders stark.

Jupiter besitzt, so wie Saturn, Uranus und Neptun ein Ringsystem (1979 von Voyager 1 entdeckt), jedoch sind diese (mit Ausnahme des Ringes von Saturn) sehr unauffällig und von der Erde aus nur indirekt (z.B. bei Sternbedeckungen) zu beobachten. Bei dieser Methode wird die Helligkeitsschwankung eines Sterns bei der Bedeckung durch den Ring aufgezeichnet. Mit Hilfe dieser Lichtkurve kann nicht nur die Ausdehnung eines Ringsystems sondern auch die innere Struktur (die Position von Ringteilungen) untersucht werden. Jupiters Ring besteht aus einem unregelmäßigen Hauptring, einem wolkenförmigen Halo-Ring und dem transparenten Gossamer-Ring. Die letzteren 2 Ringe könnte aus Material entstanden sein welches bei Meteoriteneinschlägen auf die Galileischen Monde in den interplanetaren Raum geschleudert worden ist. Das Material des Hauptringes könnte von einem der kleineren Jupitermonde, Metis stammen.

Physische Daten:

| Masse [kg] | 1.8987 × 1027 |

| Durchmesser [km] | 142984 |

| Mittlere Dichte [kg/m3] | 1330 |

| Schwerebeschleunigung [cm/s2] | 2312 |

| Fluchtgeschwindigkeit am Äquator [m/sec] | 59540 |

| Mittlerer Sonnenabstand [AU] | 5.203 |

| Rotatiosperiode [Tage] | 0.41354 |

| Umlaufperiode [Siderische-Jahre] | 11.862615 |

| Obliquity [°] (Äquator gegen Bahnebene) | 3.12 |

| Inklination [°] (Bahnebene gegen Ekliptik) | 1.30530 |

| Exzentrizität | 0.04839266 |

| Mittlere Temperatur [K] | 288 bis 293 |

| Albedo | 0.44 |

| Zusammensetzung der Atmosphäre | 90% Wasserstoff, 10% Helium, 0.07% Methan |

| Ring | dünner Ring, bestehend aus dunklen Felsbrocken |

Aufstellung der Monde (von innen nach außen):

| 1. Metis | 2. Adrastea | 3. Amalthea | 4. Thebe | 5. Io | 6. Europa | 7. Ganymede | 8. Callisto | 9. Themisto | 10. Leda |

| 11. Himalia | 12. Lysithea | 13. Elara | 14. S/2000 J11 | 15. Iocaste | 16. Praxidike | 17. Harpalyke | 18. Ananke | 19. Isonoe | 20. Erinome |

| 21. Taygete | 22. Chaldene | 23. Carme | 24. Pasiphae | 25. S/2002 J1 | 26. Kalyke | 27. Megaclite | 28. Sinope | 29. Callirrhoe | 30. Euporie |

| 31. Kale | 32. Orthosie | 33. Thyone | 34. Euanthe | 35. Hermippe | 36. Pasithee | 37. Eurydome | 38. Aitne | 39. Sponde | 40. Autonoe |

| 41. S/2003 J1 | 42. S/2003 J2 | 43. S/2003 J3 | 44. S/2003 J4 | 45. S/2003 J5 | 46. S/2003 J6 | 47. S/2003 J7 | 48. S/2003 J8 | 49. S/2003 J9 | 50. S/2003 J10 |

| 51. S/2003 J11 |

52. S/2003 J12; S/2003 J13; S/2003 J14; S/2003 J15; S/2003 J16; S/2003 J17; S/2003 J18 |

53. S/2003 J13 | 54. S/2003 J14 | ||||||

| 55. S/2003 J15 | 56. S/2003 J16 | 57. S/2003 J17 | 58. S/2003 J18 | ||||||

| Name | a | i | e | Peri | Knoten | M | Periode | mag | H | Größe | Entdeckt | |||

| [km] | [°] | [°] | [°] | [°] | [Tage] | [mag] | [km] | |||||||

| Kleine innere Monde (regulär) | ||||||||||||||

| XVI | Metis | 128100 | 0.021 | 0.001 | 40.7 | 138.1 | 181.6 | 0.30 | 17.5 | x | 44 | 1979 | ||

| XV | Adrastea | 128900 | 0.027 | 0.002 | 21.2 | 167.4 | 143.5 | 0.30 | 18.7 | x | 16 | 1979 | ||

| V | Amalthea | 181400 | 0.389 | 0.003 | 147.8 | 112.3 | 189.8 | 0.50 | 14.1 | x | 168 | 1892 | ||

| XIV | Thebe | 221900 | 1.070 | 0.018 | 233.5 | 235.9 | 136.4 | 0.68 | 16.0 | x | 98 | 1979 | ||

| Galilei'schen Monde | ||||||||||||||

| I | Io | 421800 | 0.036 | 0.000 | 268.7 | 44.3 | 157.2 | 1.77 | 5.0 | x | 3643 | 1610 | ||

| II | Europa | 671100 | 0.467 | 0.000 | 225.8 | 219.6 | 33.8 | 3.55 | 5.3 | x | 3122 | 1610 | ||

| III | Ganymede | 1070400 | 0.172 | 0.001 | 192.3 | 65.7 | 315.5 | 7.16 | 4.6 | x | 5262 | 1610 | ||

| IV | Callisto | 1882700 | 0.307 | 0.007 | 46.2 | 305.3 | 181.2 | 16.69 | 5.7 | x | 4821 | 1610 | ||

| Misto Gruppe (rechtläufig irregulär) | ||||||||||||||

| XVIII | Themisto | S/2000 | J1 | 7507000 | 43.08 | 0.242 | 240.7 | 201.5 | 134.2 | 130.0 | 21.0 | 14.4 | 9 | 2000 |

| Himalia Gruppe (rechtläufig irregulär) | ||||||||||||||

| XIII | Leda | 11165000 | 27.46 | 0.164 | 272.3 | 217.1 | 228.1 | 240.9 | 20.2 | 13.5 | 18 | 1974 | ||

| VI | Himalia | 11461000 | 27.50 | 0.162 | 332.0 | 57.2 | 68.7 | 250.6 | 14.8 | 8.1 | 184 | 1904 | ||

| X | Lysithea | 11717000 | 28.30 | 0.112 | 49.5 | 5.5 | 329.1 | 259.2 | 18.2 | 11.7 | 38 | 1938 | ||

| VII | Elara | 11741000 | 26.63 | 0.217 | 143.6 | 109.4 | 333.0 | 259.6 | 16.6 | 10.0 | 78 | 1905 | ||

| S/2000 | J11 | 12555000 | 28.30 | 0.248 | 178.0 | 290.9 | 169.9 | 287.0 | 22.4 | 16.1 | 4 | 2000 | ||

| Retrograd irreguläre Gruppen | ||||||||||||||

| Ananke Gruppe | ||||||||||||||

| XXXIV | Euporie | S/2001 | J10 | 19302000 | 145.8 | 0.144 | 74.6 | 64.9 | 293.0 | 550.7 | 23.1 | 16.5 | 2 | 2001 |

| XXXV | Orthosie | S/2001 | J9 | 20721000 | 145.9 | 0.281 | 230.5 | 223.6 | 326.8 | 622.6 | 23.1 | 16.5 | 2 | 2001 |

| XXXIII | Euanthe | S/2001 | J7 | 20799000 | 148.9 | 0.232 | 316.0 | 271.0 | 130.5 | 620.6 | 22.8 | 16.2 | 3 | 2001 |

| XXIX | Thyone | S/2001 | J2 | 20940000 | 148.5 | 0.229 | 89.1 | 243.0 | 26.6 | 627.3 | 22.3 | 15.7 | 4 | 2001 |

| XXII | Harpalyke | S/2000 | J5 | 21105000 | 148.6 | 0.226 | 129.9 | 40.0 | 120.4 | 623.3 | 22.2 | 15.2 | 4 | 2000 |

| XXX | Hermippe | S/2001 | J3 | 21131000 | 150.7 | 0.210 | 298.7 | 347.2 | 276.4 | 633.9 | 22.1 | 15.5 | 4 | 2001 |

| XXVII | Praxidike | S/2000 | J7 | 21147000 | 149.0 | 0.230 | 209.7 | 285.2 | 21.8 | 625.3 | 21.2 | 15.0 | 7 | 2000 |

| XXIV | Iocaste | S/2000 | J3 | 21269000 | 149.4 | 0.216 | 80.0 | 271.3 | 129.8 | 631.5 | 21.8 | 14.5 | 5 | 2000 |

| XII | Ananke | 21276000 | 148.9 | 0.244 | 100.6 | 7.6 | 248.8 | 610.5 | 18.9 | 12.2 | 28 | 1951 | ||

| Carme Gruppe | ||||||||||||||

| S/2002 | J1 | 22931000 | 165.0 | 0.259 | 161.1 | 350.7 | 126.7 | 723.9 | 22.8 | 16.4 | 3 | 2002 | ||

| XXXVIII | Pasithee | S/2001 | J6 | 23096000 | 165.1 | 0.267 | 253.3 | 338.7 | 272.7 | 719.5 | 23.2 | 16.6 | 2 | 2001 |

| XXI | Chaldene | S/2000 | J10 | 23179000 | 165.2 | 0.251 | 282.5 | 148.7 | 131.6 | 723.8 | 22.5 | 15.7 | 4 | 2000 |

| XXXVII | Kale | S/2001 | J8 | 23217000 | 165.0 | 0.260 | 44.4 | 56.4 | 286.4 | 729.5 | 23.0 | 16.4 | 2 | 2001 |

| XXVI | Isonoe | S/2000 | J6 | 23217000 | 165.2 | 0.246 | 145.6 | 149.8 | 345.4 | 725.5 | 22.5 | 15.9 | 4 | 2000 |

| XXXI | Aitne | S/2001 | J11 | 23231000 | 165.1 | 0.264 | 122.2 | 24.5 | 153.9 | 730.2 | 22.7 | 16.1 | 3 | 2001 |

| XXV | Erinome | S/2000 | J4 | 23279000 | 164.9 | 0.266 | 356.0 | 321.7 | 131.1 | 728.3 | 22.8 | 16.0 | 3 | 2000 |

| XX | Taygete | S/2000 | J9 | 23360000 | 165.2 | 0.252 | 241.1 | 313.3 | 317.9 | 732.2 | 21.9 | 15.4 | 5 | 2000 |

| XI | Carme | 23404000 | 164.9 | 0.253 | 28.2 | 113.7 | 234.0 | 702.3 | 17.9 | 11.3 | 46 | 1938 | ||

| XXIII | Kalyke | S/2000 | J2 | 23583000 | 165.2 | 0.245 | 216.6 | 38.7 | 116.3 | 743.0 | 21.8 | 15.3 | 5 | 2000 |

| Pasiphae Gruppe | ||||||||||||||

| XXXII | Eurydome | S/2001 | J4 | 22865000 | 150.3 | 0.276 | 241.6 | 307.4 | 340.7 | 717.3 | 22.7 | 16.1 | 3 | 2001 |

| XXVIII | Autonoe | S/2001 | J1 | 23039000 | 152.9 | 0.334 | 60.2 | 275.6 | 182.7 | 762.7 | 22.0 | 15.4 | 4 | 2001 |

| XXXVI | Sponde | S/2001 | J5 | 23487000 | 151.0 | 0.312 | 79.1 | 129.1 | 216.8 | 748.3 | 23.0 | 16.4 | 2 | 2001 |

| VIII | Pasiphae | 23624000 | 151.4 | 0.409 | 170.5 | 313.0 | 280.2 | 708.0 | 16.9 | 10.3 | 58 | 1908 | ||

| XIX | Megaclite | S/2000 | J8 | 23806000 | 152.8 | 0.421 | 302.3 | 304.6 | 352.5 | 752.8 | 21.7 | 15.0 | 6 | 2000 |

| IX | Sinope | 23939000 | 158.1 | 0.250 | 346.4 | 303.1 | 168.4 | 724.5 | 18.3 | 11.6 | 38 | 1914 | ||

| XVII | Callirrhoe | S/1999 | J1 | 24102000 | 147.1 | 0.283 | 49.3 | 281.1 | 321.7 | 758.8 | 20.8 | 14.2 | 7 | 1999 |

Legende:

| a | Mittlere große Halbachse der Umlaufbahn. |

| i | Mittlere Inklination. |

| e | Mittlere Exzentrizität. |

| Peri | Argument des Perihels. |

| Knoten | Länge des aufsteigenden Bahnknotens. |

| M | Mittlere Anomalie. |

| Periode | Umlaufperiode des Satelliten. |

| Mag | Helligkeit im optischen Bereich (R-Band). |

| H | Absolute Helligkeit. |

| Größe | Durchmesser des Satelliten. |

| Entdeckt | Jahr der Entdeckung. |

Quelle: a, i, e, Peri, Knoten, M, Periode: Bob Jacobson, JPL,

http://ssd.jpl.nasa.gov/sat_elem.html

Mythologie:

| Griechisch: | ZeuV | Transliteration: | Zeus | Römischer Name: | Jupiter / Jove |

Zeus besiegte seinen Vater Cronus und gewann durch Auslosen gegen seine Brüder Poseidon und Hades die absolute Herrschaft über alle Götter. Er ist der Lenker des Himmels und der Gott des Regens. Des Weiteren ist er der Gott des Wetters, der Könige und Herrscher. Zeus lenkt das Schicksal von Menschen und Nationen er schützt die Rechtssprechung und wacht über die Regeln des Zusammenlebens (Gastfreundschaft, sichere Unterkunft, rituelle Reinigung von Sünden) und über den Frieden. Zeus ist allgemein die Quelle von gut und böse. Seine Waffen sind der Blitz den er gegen diejenigen einsetzt die ihn nicht zufrieden stellen. Er bestraft auch diejenigen die Lügen oder die einen Schwur brechen. Die Ehefrau von Zeus ist Hera die von ihm jedoch unzählige male betrogen wird.

| Griechisch: | Iw | Transliteration: | Iô | Übersetzung: | Mond (Argive) |

| In Ägypten aka.: | Isis |

Die Naiade (Wassernymphe) Io ist eine Tochter des Argivischen Flussgottes Inakhos. Um ihr Verhältnis mit Zeus zu verbergen wurde sie in eine Kuh verwandelt. Hera durchschaute aber ihren untreuen Gatten Zeus und vertrieb Io nach Ägypten wo sie wieder ihre ursprüngliche Gestalt erhielt und als Göttin Isis verehrt wurde.

| Griechisch: | Eurwph | Transliteration: | Eurôpê | Übersetzung: | Lady von Europa |

Europa war eine der Okeaniden (Göttinen des Regens und der Wolken). Sie wurde von Zeus in Gestalt eines weißen Stieres nach Kreta entführt. Sie ist die Mutter von Minos dem späteren Herrscher von Kreta.

| Griechisch: | Kallistw | Transliteration: | Kallisto | Lateinischer Name: | Callisto |

Kallisto war die Prinzessin von Arkadien. Sie wurde die Geliebte des Zeus nachdem er sie in Gestalt von Artemis verführt hatte.

Aufnahmen (klick to enlarge):

|

||